Il mito dell’essere umano cattivo per natura

IL MITO DELL’ESSERE UMANO CATTIVO PER NATURA

– Deviance Project –

Definire come “mito” l’aggressività umana non è molto popolare; molti reagiscono elencando l’infinita lista di guerre e di crudeltà tipiche delle società moderne, nonché le testimonianze di atti violenti tra i gruppi aborigeni, il tutto per dimostrare che la violenza innata nell’essere umano non è affatto un mito. Eppure, di fronte allo speculare “mito del buon selvaggio”, difficilmente a qualcuno viene in mente di far notare quanto siano diffuse e sorprendenti le osservazioni di egualitarismo, condivisione, collaborazione, solidarietà, presenti sia nelle società moderne sia tra i gruppi aborigeni in misura molto superiore rispetto ai comportamenti violenti.

Se è vero che entrambi gli approcci sono superficiali, è altrettanto vero che nel pensiero comune uno dei due miti gode di una credibilità molto maggiore rispetto all’altro.

In questa analisi cercheremo di costruire un quadro il più possibile coerente di quelle che sono le attitudini innate dell’animale umano, valutando tutto quello che sappiamo grazie a studi antropologici, etologici, neurologici e di psicologia sociale. Cercheremo inoltre di riflettere su quanto sia opportuno collegare il quadro che ne risulta con due concetti estremamente culturali e soggettivi come la bontà e la malvagità, nonché sui possibili motivi che hanno portato alcuni studiosi a fare collegamenti di questo tipo.

È necessario chiarire che il mito del “buon selvaggio” nasce da una mistificazione delle teorie di Rousseau (filosofo, scrittore e musicista, 1712-1778), il quale non ha mai affermato che l’essere umano è “buono”, ma indicava che “l’uomo non ha né vizi né virtù, i suoi pensieri negativi derivano da cose come la proprietà o le religioni, e bisognerebbe tenersi il buono della civiltà cercando di ritrovare la naturale empatia e collaborazione umana”. Rousseau aveva quindi una visione molto più ragionevole di quella che è filtrata attraverso i luoghi comuni. Questa sua visione si contrapponeva totalmente a quella di Hobbes (filosofo e matematico, 1588-1679) e del suo “Homo Homini Lupus”. Hobbes affermava infatti in modo perentorio che l’essere umano fosse egoista, non tendente alla condivisione e aggressivo.

Nonostante le teorie di Hobbes siano state smentite e accantonate a livello accademico grazie alle nuove scoperte in campo antropologico, archeologico, biologico, ecc., il luogo comune dell’essere umano “cattivo per natura” persiste ancora in modo infestante nell’immaginario collettivo. Diversi autori, nella storia, hanno delineato alcune caratteristiche dell’essere umano allo stato di natura che pur non trovando alcun fondamento in termini antropologici, fornivano una narrazione strumentale alle politiche coloniali, neo-coloniali e imperialistiche di turno. La descrizione delle popolazioni non contaminate dalla civiltà come agglomerati di cattivi selvaggi incapaci di relazionarsi era finalizzata al rendere giustificabile in qualche modo il loro sfruttamento o i loro genocidi.

– GRUPPI ABORIGENI –

Come spiega l’antropologo Robert I. Levy: “L’antropologia è stata costruita sul contrasto; per lo più sul contrasto tra il comportamento dei membri di comunità esotiche e il senso della normalità secondo la prospettiva europea ed euroamericana.

Uno dei tipi di comportamento che contrastava (e contrasta) con il nostro senso del normale ha a che fare con l’aggressività. I primi osservatori occidentali trovarono i vari nativi o selvaggiamente aggressivi o idillicamente gentili. L’antropologia metodologicamente e teoricamente ripulita è nata su questo substrato irriflesso di ingenuo senso delle differenze. Di quelle differenze che, come ha detto Gregory Bateson in riferimento alle unità di significato, ‘fanno differenza’.

Anche se di questi contrasti comportamentali si riesce ad afferrare qualcosa di attendibilmente e intuitivamente significativo, ci si trova comunque in difficoltà con problemi interpretativi e ciò è vero soprattutto nell’ambito dell’antropologia psicologica.

In questo campo, tra le altre difficoltà, ci sono anche quelle connesse con le seduzioni ideologiche e con le fedeltà teoriche. Se si vuol credere che tutti gli esseri umani sono fondamentalmente aggressivi (oppure fondamentalmente gentili) non è difficile manipolare la propria analisi dei dati per far sì che tutti i conti tornino. Quello che è in ballo è soprattutto la grossa difficoltà di passare dal comportamento apparente a una qualche sorta di concetto non tendenzioso di struttura sottostante. Non si può fare a meno di queste strutture sottostanti”.

NAPOLEON CHAGNON

Se c’è uno studio antropologico che spicca sugli altri come riferimento per ventilare il concetto dell’innata aggressività umana è sicuramente quello dell’antropologo americano Napoleon Chagnon, “Yanomamö: The Fierce People” (Yanomami: il popolo feroce), del 1968. È il libro di antropologia più venduto di tutti i tempi e di cui milioni di copie sono andate agli studenti universitari, parliamo quindi di uno studio che ha formato diverse generazioni di antropologi.

Chagnon ha descritto gli Yanomami (gruppo aborigeno presente tra Venezuela e Brasile) come “scaltri, aggressivi e minacciosi”, “feroci”, “continuamente in conflitto l’uno con l’altro” e “in uno stato di guerra cronico”.

Ad oggi però la credibilità di questo studio è stata smentita da critiche di tipo antropologico, metodologico e addirittura di tipo politico.

Critiche antropologiche

Un folto gruppo di antropologi specializzati negli Yanomami del Venezuela e del Brasile, nel 2013, ha firmato una lettera aperta per condannare l’immagine della tribù costruita da Chagnon, affermando senza mezzi termini: “Non siamo assolutamente d’accordo con il ritratto che Napoleon Chagnon fa degli Yanomami come un popolo feroce, violento e arcaico. Inoltre, riteniamo deplorevole che il lavoro di Chagnon sia stato usato nel corso degli anni – e possa ancora essere usato – dai governi per negare agli Yanomami la loro terra e i loro diritti culturali.“

Kenneth Good, un antropologo che inizialmente era andato a vivere con gli Yanomami come uno degli studenti specializzandi di Chagnon e vi rimase per dodici anni, ha descritto Chagnon come “un antropologo pirata che entra nei villaggi carico di machete per comprare cooperazione per la sua ricerca. Purtroppo crea conflitti e divisioni ovunque vada”.

Durante la sua lunga permanenza con gli yanomami Good assistette a un unico episodio di conflitto. Ruppe infine il suo rapporto di collaborazione con Chagnon, dopo avere concluso che l’enfasi da lui posta sulla violenza degli Yanomami era “un’invenzione e una forzatura”. In seguito Good scrisse che il libro di Chagnon “ha ingigantito il fenomeno al di fuori di ogni sensata proporzione” sostenendo che “ciò che aveva fatto equivaleva a dire che i newyorkesi sono rapinatori e assassini”.

Quando visse tra gli Yanomami a metà degli anni settanta del XX secolo, l’antropologo Leslie Sponsel non assistette a nessuna guerra, solo a uno scontro fisico, e udì a volte delle grida provocate da alcune dispute coniugali. “Con mia grande sorpresa” scrive Sponsel “la gente nel mio villaggio e nei tre villaggi vicini non somigliava proprio per nulla al popolo efferato descritto da Chagnon”. Sponsel aveva portato con sé una copia del libro di Chagnon, con le sue foto di guerrieri Yanomami in lotta, per spiegare il tipo di lavoro che stava svolgendo. “Anche se alcuni uomini erano assorbiti dalle immagini mi fu chiesto di non mostrarli ai bambini in quanto offrivano esempi di comportamenti indesiderati. Questi Yanomami”, concluse Sponsel, “non avevano alcuna considerazione positiva della violenza”.

Secondo Patrick Tierney, autore di “Darkness in El Dorado – come scienziati e giornalisti hanno devastato l’amazzonia”, “Le guerre che Chagnon ha raccontato con tanto gusto in The Fierce People ebbero inizio il 14 novembre 1964, ovvero il giorno in cui l’antropologo arrivò con i suoi fucili da caccia, un fuoribordo e una canoa piena di articoli in acciaio da regalare”. Tierney cita la tesi di dottorato dello stesso Chagnon, la quale mostra che nei tredici anni precedenti al suo arrivo nessun Namowei (una vasta ramificazione degli Yanomami) era stato ucciso in un conflitto. Ma durante il suo soggiorno di tredici mesi in mezzo a loro, dieci Yanomami morirono in un conflitto tra Namowei e Patanowateri (un’altra ramificazione).

Brian Ferguson, antropologo, ha rilevato per esempio che nelle sue statistiche Chagnon assimila alla guerra il comune omicidio, un errore di una certa rilevanza soprattutto in campo antropologico.

Eduardo Viveiros de Castro, uno dei più importanti professori brasiliani di antropologia, afferma che gli Yanomami sono tutto fuorché quei robot sociobiologici, maligni e spietati che Chagnon descrive, e aggiunge: “Praticamente tutti gli antropologi che hanno lavorato con gli Yanomami, gran parte dei quali ha un’esperienza sul campo con questo popolo decisamente più lunga di Chagnon, hanno trovato i suoi metodi di ricerca criticabili (per usare un eufemismo) e le sue descrizioni etnografiche fantasiose.”

Marshall Sahlins, antropologo, si è dimesso dall’Accademia Nazionale delle Scienze in segno di protesta per l’elezione di Chagnon alla presidenza. Due antropologi di spicco, Philippe Descola e Manuela Carneiro da Cunha, hanno rilasciato una dichiarazione di condanna del lavoro di Chagnon esprimendo solidarietà a Sahlins per le sue dimissioni dall’Accademia nazionale delle scienze. “Per gli antropologi europei, è sconcertante che Chagnon abbia riscosso tale enorme successo negli Stati Uniti (in termini di libri venduti, almeno), visto quanto grezzo è il suo pensiero e così superficiale la sua etnografia”, ha dichiarato Descola.

Critiche metodologiche

Chagnon ha portato con sé molti strumenti per distribuirli agli Yanomami, cosa che ha creato una certa destabilizzazione, dal momento che li ha distribuiti solo ad alcuni gruppi selezionati realizzando una chiara disparità di trattamento. Oltre a questo si è posto in maniera assolutamente irrispettosa nei confronti dei loro tabù culturali.

Nella cultura Yanomami è considerato molto offensivo pronunciare a voce alta i nomi dei parenti morti, cosa che è stata vista da Chagnon non come una prerogativa di cui tenere conto per rispettare il popolo che voleva studiare, ma come un aspetto da sfruttare per cercare di delineare le linee genealogiche di questi gruppi, a seconda di chi si innervosiva sentendo pronunciare un dato nome, con risultati che sarebbero stati in ogni caso scientificamente inattendibili.

L’antropologo Marshall Sahlins ha descritto la ricerca di Chagnon come un “progetto antropologico assurdo”: cercare di capire le linee di discendenza partendo dagli antenati “tra un popolo che, essendo legato a un tabù, non poteva sapere, non poteva ricordare e non poteva nominare i propri antenati – o che non poteva nemmeno sopportare di sentire pronunciare i propri nomi”.

Stephen Corry, direttore generale di Survival International, nel suo scritto “I vestiti nuovi dell’imperatore nel giardino dell’eden, e altre pericolose assurdità”, dimostra che le affermazioni di Chagnon sono prive di fondamento, che le sue citazioni vengono da fonti sospette e che si contraddice interpretando male i suoi stessi dati.

Uno degli esempi riportati riguarda l’affermazione di Chagnon secondo la quale “la maggior parte delle dispute, dei combattimenti e delle guerre degli Yanomami possono essere ricondotte in ultima analisi a conflitti provocati dall’infedeltà, presunta o effettiva, delle mogli”.

Questa tesi risulta molto debole per due motivi.

Il primo riguarda le incongruenze rispetto ad altre affermazioni dello stesso Chagnon, per esempio: “Se dovessi specificare la singola causa più frequente di conflitti mortali fra Yanomami direi che è la vendetta per un omicidio precedente”. Oppure “Gli Yanomamö si scontrano frequentemente a causa delle donne, ma sarebbe approssimativo e fuorviante affermare che essi ‘vanno in guerra’ per le donne”. Non si capisce quindi nemmeno se lui stesso sia convinto della sua affermazione.

Il secondo motivo riguarda una delle poche fonti di riferimento riportate: il pastore evangelico Gordon Larson. Chagnon riprende i dati di Larson interpretandoli forzatamente a favore della sua tesi, tanto è vero che nella prefazione della tesi di dottorato di Larson possiamo leggere che “i combattimenti scoppiano principalmente a causa della crescita della popolazione”, senza nessun riferimento alle donne.

Corry ricorda inoltre i rapporti di Chagnon con alcuni funzionari degli Stati Uniti e sottolinea come il suo mito del “Cattivo selvaggio” ricalchi e rafforzi quello dei missionari estremisti. Corry sostiene che le caratterizzazioni di Chagnon sono pericolose e prive di valore scientifico.

Critiche politiche

Gli Yanomami sono stati in gran parte esclusi da questo dibattito, anche per responsabilità dei media. Oltre a non dar spazio alla voce dei diretti interessati, si parla davvero raramente delle terribili ripercussioni che “The fierce people” ha avuto sugli Yanomami e sui popoli tribali in generale. Questo libro infatti ha contribuito enormemente alla narrazione di questi popoli come violenti e “selvaggi”, fornendo l’alibi per giustificare e sminuire agli occhi dell’opinione pubblica il loro genicidio.

Si stima che, tra il 1989 e il 1993, quasi il 20% degli Yanomami del Brasile sia morto per le violenze e le malattie portate dai cercatori d’oro.

Davi Kopenawa Yanomami, portavoce del popolo Yanomami, a proposito di Napoleon Chagnon scrive: “Per noi, noi Yanomami che viviamo nella foresta, l’antropologo Napoleon Chagnon non è un amico. Non dice cose buone, non trasmette buone parole. Parla degli Yanomami, ma le sue parole sono solo ostili. Lui è arrabbiato e dice: ‘Gli Yanomami sono cattivi, si scagliano le frecce l’un l’altro per le donne. Gli Yanomami si picchiano’. Napoleon Chagnon lo ha sempre pensato.”

Sulla violenza nella società occidentale egli afferma: “Durante i miei viaggi nelle terre lontane dei Bianchi, a volte li ho sentiti dire che noi amiamo la guerra e che passiamo il nostro tempo a prenderci a frecciate. Ovviamente, le persone che dicono cose del genere non ci conoscono, e si sbagliano. […] Noi Yanomami non abbiamo alcuna simpatia per quella che i Bianchi chiamano ‘guerra’ nella loro lingua. Ci accusano di tirarci frecce l’un l’altro, ma quelli che fanno veramente la guerra sono loro. Certamente noi non combattiamo con la stessa durezza che usano loro. […] Si battono in tanti, con proiettili e bombe che distruggono tutte le loro case e uccidono anche donne e bambini! […] I Bianchi si credono intelligenti, ma i loro pensieri sono fissi sulle cose che vogliono possedere. È a causa di questi pensieri che rubano, insultano, lottano e, alla fine, si uccidono l’un l’altro. È per questo che maltrattano tutti coloro che si trovano sulla loro strada. È per questo che, in ultima analisi, sono loro quelli davvero feroci! Quando combattono le guerre, buttano bombe dappertutto e non ci pensano due volte prima di dare alle fiamme la terra e il cielo. Li ho visti, in televisione, lottare per il petrolio con i loro aerei. […] Mi ha preoccupato molto e mi sono detto, ‘Hou! Queste persone sono così bellicose e pericolose!’”

Dal 1995 a Chagnon è stato legalmente impedito di tornare nei territori degli Yanomami. Addirittura la parola “anthro” è entrata a fare parte del vocabolario degli Yanomami e sostanzialmente sta a indicare un potente essere con tendenze profondamente disturbate e deliranti.

In un’intervista a Survival, il missionario italiano Carlo Zacquini, che ha lavorato e vissuto tra gli Yanomami per quasi 50 anni, ha dichiarato di non aver “mai constatato che fossero violenti”. Zacquini racconta: “Ci sono lotte, penso che siano sempre esistite, esistono in tutte le società, e qualche volta qualcuno muore, ma è davvero molto raro. Le lotte sono divenute molto più serie quando sono arrivati i cercatori d’oro e si sono diffuse le armi da fuoco… Ma non è una situazione generale, né costante – difficilmente le ‘guerre’ degli Yanomami provocano qualche danno. Il danno provocato da queste ‘guerre’ è decisamente minore di quello provocato da un raffreddore.”

JARED DIAMOND

Un altro autore molto importante che si è espresso sulla violenza dei gruppi aborigeni è Jared Diamond, un antropologo molto stimato per libri come “Armi acciaio e malattie” in cui ripercorre gli ultimi millenni dell’evoluzione umana, ma anche per articoli come “Il peggior sbaglio nella storia della razza umana” in cui spiega come il passaggio della specie umana all’agricoltura abbia significativamente peggiorato la sua qualità di vita.

Il libro che interessa alla nostra analisi è “Il mondo fino a ieri”, pubblicato nel 2013. Un libro che in teoria parla di quanto possiamo imparare dai popoli tribali (in questo caso i Papuasi, gruppo aborigeno presente in Nuova Guinea), ma che nella pratica veicola dei messaggi fortemente criticati, in particolare l’idea che questi gruppi siano in guerra perenne tra loro e che allo stesso tempo apprezzino l’intervento dello stato per mettere fine ai comportamenti violenti. Anche in questo caso le critiche sono di tipo antropologico, metodologico e politico.

Critiche antropologiche

Prima di tutto non si può sorvolare sul fatto che buona parte dei dati utilizzati da Diamond siano tratti dai discutibilissimi studi di Chagnon di cui abbiamo appena parlato; vari antropologi di diversa nazionalità hanno sottolineato questa e altre leggerezze presenti in “Il mondo fino a ieri”.

In Italia, Vincenzo Matera, professore associato di antropologia presso l’università di Milano Bicocca, ha scritto un lungo articolo di critica al libro di Diamond su “il Manifesto”.

I giudizi sono molto duri. L’antropologo scrive che “Diamond si lancia in una splendida trattazione sulla società umana facendo leva su un’ideologia evoluzionista che nessun antropologo oggi ritiene più valida”. Nell’articolo ci sono passaggi ancora più severi, come per esempio: “Non si tratta di un libro di antropologia […] A dispetto della chiara e meritata fama del suo autore, è il trionfo del comune sentire del cittadino medio americano su questioni vagamente socio-geo-antropologiche […] senza valore scientifico”.

Andando nel merito Matera ricorda a Diamond che in antropologia vale il principio del “Siamo tutti contemporanei”, nel senso che tutte le popolazioni umane presenti oggi sul pianeta hanno la propria storia, anche evolutiva. Questo esclude totalmente la validità di quella che Matera definisce “ideologia evoluzionista”, molto presente nel libro di Diamond, secondo cui se una popolazione non è evoluta come noi, allora è considerabile come modello di quelle che erano le comunità umane prima della rivoluzione neolitica, prima della civiltà.

L’implicazione logica dell’ideologia evoluzionista è che prima o poi anche questi gruppi dovranno “evolvere e progredire” proprio come hanno fatto tutti gli altri popoli civilizzati, una posizione spesso utilizzata dai governi del passato e purtroppo anche di oggi per assimilare a forza i popoli tribali alla società dominante, cacciandoli dalle terre in cui vivono e privandoli delle risorse con le quali si sostentano.

“Questa prospettiva”, spiega Matera nel suo articolo, “porta a considerare le diverse culture umane non come esiti di processi storici, quindi in divenire costante, ma come esperimenti naturali di organizzazione sociale: è da qui che deriva l’operazione centrale del libro, quella ‘comparazione sistematica fra esperimenti sociali diversi’ che consente poi all’autore di valutare il meglio e il peggio. Diamond non è un imperialista ma questo suo lavoro esprime un mix di universalismo, positivismo, oggettivismo e può essere – data anche la notorietà dell’autore – un ottimo pretesto per strumentalizzazioni ideologiche di ogni tipo, utili sia a rafforzare stereotipi etno-centrici sia, eventualmente, a negare diritti politici”.

Anche Chris Stringer del museo di storia naturale di Londra, grande esperto di uomini preistorici, ha sempre raccomandato di non guardare ai moderni cacciatori raccoglitori come “fossili umani” poiché i loro geni, culture e comportamenti hanno continuato a evolversi fino al presente, come quelli di chiunque altro.

Critiche metodologiche

Stephen Corry, direttore generale di Survival International, nel suo scritto “Perché ‘Il mondo fino a ieri’ di Diamond è in errore”, oltre a ribadire l’insensatezza di considerare i papuasi come dei fossili viventi, si concentra sulla tesi per cui queste popolazioni siano in guerra perenne, analizzando come si è partiti da certi dati per arrivare a questa conclusione.

Per esempio viene sottolineato come lo stesso Diamond ammetta di non aver mai visto nessuno di questi scontri, ma di aver preso in considerazione i dati delle società prese in esame dai sociologi, ignorando tutte le altre società delle quali invece non si avevano notizie di scontri probabilmente perché non c’erano.

Altra discutibile interpretazione dei dati è quella delle percentuali di morti nelle guerre civili rapportata alla percentuale di morti negli scontri tra gruppi aborigeni. Secondo Diamond questa proporzione dimostra che la guerra tra selvaggi fa più vittime della guerra civile.

Scrive Corry: “Se proviamo, ad esempio, a seguire Diamond nel calcolo delle vittime dei combattimenti di Okinawa del 1945, vediamo che il numero delle vittime, spalmato percentualmente sulla popolazione totale di tutte le nazioni in guerra, gli dà un risultato dello 0,1%. Diamond compara poi questo dato con quello delle 11 vittime di un conflitto avvenuto presso la tribù dei Dani nel 1961, pari, secondo lui, allo 0,14% della popolazione totale dei Dani: ovvero più che a Okinawa.

Vista in questa ottica la violenza dei Dani è peggiore della più sanguinosa battaglia che il Pacifico abbia visto durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, la più grande nazione coinvolta a Okinawa erano gli Stati Uniti, sul cui suolo, però, non avvenne alcun tipo di combattimento. Non sarebbe stato più sensato, ad esempio, calcolare la percentuale delle persone uccise sulla base della popolazione totale delle aree in cui si svolgeva effettivamente la guerra? Nessuno lo sa, ma le stime della percentuale di cittadini di Okinawa uccisi in battaglia vanno dal 10% al 33%. Se prendiamo la cifra più alta, il risultato è di circa 250 volte superiore alla quantità di morti tra i Dani e, oltretutto, questo numero non include assolutamente i militari uccisi durante i combattimenti.

Allo stesso modo, Diamond ci dice che la percentuale delle persone uccise ad Hiroshima nell’agosto 1945 ammonta solamente allo 0,1% della popolazione giapponese totale. Se ricalcolassimo l’impatto sugli abitanti di Hiroshima paragonandoli a una tribù, il bilancio dei morti ammonterebbe a quasi il 50% per effetto di una sola bomba! Ma allora quali sono i numeri più significativi, quelli che possono essere utilizzati per supportare l’idea che i popoli tribali sono i peggiori assassini? In che misura questa presunta ‘dimostrazione’ di Diamond si differenzia dall’etichettare i popoli tribali come ‘selvaggi primitivi’ o, in ogni caso come uomini più selvaggi di ‘noi’?”

Critiche politiche

Nella Papua Occidentale, a partire dal 1963, l’Indonesia ha causato la morte di almeno 100.000 persone. Nonostante “Il mondo fino a ieri” sia ambientato in Nuova Guinea, non solo non viene fatto alcun cenno di queste stragi a danno dei papuasi, ma cita anche un “costante basso livello di violenza nella Nuova Guinea Indonesiana mantenuto grazie a un rigoroso controllo del governo”.

Negare le brutalità inflitte per decenni contro popoli tribali miseramente armati è una scelta con chiare conseguenze politiche, nonché una scelta certamente più politica che professionale, così come la scelta di comparare le società moderne con le società tribali per stabilire cosa è meglio o peggio. Parliamo quindi di un approccio, come già detto, accademicamente obsoleto.

Le reazioni politiche alle tesi di Diamond sono abbastanza chiare:

Le reazioni politiche alle tesi di Diamond sono abbastanza chiare:

Benny Wenda – leader indigeno della tribù Dani/Lani: “Sono davvero scioccato da quest’uomo (Jared Diamond). Quello che ha scritto sul mio popolo è fuorviante. Il governo Indonesiano non ci ha salvato da un circolo di violenza come ha scritto Diamond – al contrario, ha portato una violenza che non avevamo mai nemmeno conosciuto: ha ucciso, violentato e imprigionato il mio popolo, e ha rubato la nostra terra per arricchirsi. Ricordo il 1977, quando l’Indonesia ha cominciato una guerra negli altipiani centrali della Papua Occidentale, il luogo in cui sono nato. Hanno ucciso migliaia di persone. Ho visto il mio popolo venire ucciso dai soldati indonesiani, e mia zia è stata violentata proprio davanti ai miei occhi. L’Indonesia ha dichiarato al mondo che si trattava di una ‘guerra tribale’ – hanno cercato di far credere che eravamo noi i violenti, e non loro – e questo libro fa lo stesso. Dovrebbe chiederci scusa. L’Indonesia uccide il mio popolo ogni giorno, ogni mese e ogni anno – come ha potuto Diamond tacere nel suo libro quello che sta succedendo nella Papua Occidentale? Nella Papua Occidentale l’esercito indonesiano sta commettendo un genocidio. Parlando solamente della guerra tribale e tacendo quello che gli Indonesiani stanno facendo al mio popolo, il suo libro sta sostenendo l’occupazione illegale della Papua Occidentale da parte dell’Indonesia.”

Markus Haluk – un membro anziano del Papuan Customary Council: “Il numero dei Dani morti per le atrocità commesse dall’Indonesia negli ultimi 50 anni è ben più grande di quello delle vittime fatte dalle guerre tribali Dani in centinaia di migliaia di anni. A causa delle operazioni militari [conseguenti all’occupazione indonesiana della Papua Occidentale], centinaia di migliaia di Papuasi sono stati uccisi, torturati, sepolti vivi, incarcerati, rapiti, fatti sparire, e sono stati vittime di ogni altro tipo di violazione dei diritti umani. Il risultato è che l’etnia dei Melanesiani della Papua Occidentale si sta estinguendo. Jared Diamond adotta un atteggiamento estremamente soggettivo per un lavoro accademico!”

Matius Murib – attivista dei diritti umani, Direttore della “Voce Battista di Papua”: “Questo libro diffonde pregiudizi sui popoli di Papua. [Diamond suggerisce] che gli indigeni papuasi conducano ancora lo stile di vita di centinaia di anni fa. Questo è falso, e rafforza l’idea che i popoli indigeni siano ‘arretrati’, che ‘vivano nel passato’ o ‘nell’età della pietra’. Jared Diamond pensa che le vite dei popoli indigeni abbiano beneficiato del potere statale, perché questo avrebbe messo fine alle guerre tribali. [Ma] l’autore non fa riferimento alle atrocità commesse dai soldati dell’esercito indonesiano, i quali hanno ucciso, violentato ed espropriato i popoli della Papua Occidentale. Questo libro dà una visione davvero squilibrata e soggettiva della realtà della vita attuale nella terra di Papua. A partire dagli anni ’60, chi ha utilizzato metodi e strategie violente e brutali è stato l’esercito indonesiano, non il popolo indigeno papuaso.”

Rev. Socratez Yoman – Capo della Chiesa Battista, Papua Occidentale: “Tutti i miti e le connotazioni negative proposte dai coloni indonesiani sono accettate senza dare ascolto alle critiche della popolazione indigena papuasa. La povertà in cui versa la popolazione indigena di Papua non è un’eredità dei nostri antenati papuasi. La storia prova che, prima che l’Indonesia arrivasse ad occuparci e colonizzarci, gli indigeni papuasi non dipendevano da nessuno: avevano la loro storia, e le loro vite ordinate erano regolate da una cultura ordinata, che non era mai stata governata da un altro popolo. La povertà degli indigeni papuasi è il prodotto del sistema di governo e dell’occupazione economica deliberatamente attuati dall’Indonesia. I Papuasi, in particolare i Lani, non hanno una cultura della guerra. È vero che ci sono “guerre tribali” o “conflitti” a Timika, [ma sono stati] deliberatamente creati, guidati e alimentati dall’élite di Jakarta. “Il mondo fino a ieri” non può essere slegato dagli sforzi compiuti dall’Indonesia per distruggere e spazzare via i popoli papuasi. Questo libro manca anche di una profonda ricerca nei valori culturali del popolo Lani. L’autore fa una valutazione superficiale che non è basata sull’analisi di una ricerca vera e approfondita. Spero che l’autore vorrà chiedere apertamente scusa a noi popoli papuasi, in particolare per gli errori fatali del suo libro. Diamond diffonde delle informazioni che distruggono il [nostro] buon nome.”

Dominikus Surabut – Incarcerato per tradimento a seguito di una pacifica dichiarazione di indipendenza della Papua Occidentale: “Uno degli esempi più autentici di razzismo è l’apartheid politico del Sud Africa, dove la politica statale privilegiava i Bianchi per opprimere i Neri. Questo è quello che sta succedendo ai Papuasi neri sotto il governo dell’Indonesia e dei suoi alleati (America e Europa); l’Indonesia opprime le società tribali di Papua e le tratta come cannibali per guadagnare il controllo del territorio e delle risorse naturali. Non è niente di nuovo, ma è la vera natura dell’occupazione coloniale dei popoli indigeni: sono trattati come cittadini di seconda classe e la loro oppressione viene giustificata dipingendoli come arretrati, arcaici, guerrafondai – esattamente come suggerisce Diamond nel suo libro sui popoli indigeni.”

Diamond ha risposto a modo suo a qualcuna di queste critiche ma ha sempre rifiutato il dibattito pubblico con Corry, il quale è stato costretto a controbattere in differita e per iscritto a tutte le affermazioni (link tra gli approfondimenti).

Secondo Diamond “il più grande dei vantaggi offerti dallo stato sta nella salvaguardia della pace”.

Questa affermazione può anche sembrare sensata ma solo perché esiste una fortissima propaganda statalista intrisa di luoghi comuni. In realtà le organizzazioni statali non sono mai state garanzia di pace, anzi.

Il politologo R.J. Rummel ha ripreso e ridefinito il termine “democidio” riferendosi a “l’omicidio di una persona (o di persone) da parte del loro governo, compreso il genocidio, il politicidio e l’omicidio di massa.”

Rummel usa questo termine per includere molti tipi di omicidio da parte dei governi che non erano già inclusi in altre categorie. Secondo Rummel, se dovessimo realmente fare i conti, numeri alla mano, scopriremmo che il democidio ha superato la guerra come principale causa di morte non naturale del XX°Secolo.

In effetti, dal 1900 ad oggi, sono morte più persone per mano del loro stesso governo che in tutte le guerre messe insieme.

Contando scrupolosamente tutte queste vittime, si arriva ad una cifra di 262 milioni di vittime per democidio nell’ultimo secolo. Le vittime di tutte le guerre degli ultimi 100 anni sono invece circa 44 milioni. Ciò significa che ci sono state sei volte più morti di cittadini per mano di persone che lavoravano per il loro stesso governo che per mano di nemici.

Senza contare che anche le guerre sono causate e combattute dagli stati e in nome degli stati e quindi anche queste vittime dovrebbero rientrare nel conteggio.

Considerare perciò gli stati come agenti attivi nella salvaguardia della pace va contro i fatti oltre che il buonsenso.

STEVEN PINKER

Un altro autore spesso citato per affermare l’innata cattiveria umana è lo psicologo evolutivo Steven Pinker. Ne “Il declino della violenza” pubblicato in italiano nel 2013, Pinker promuove l’immagine del “cattivo selvaggio” riportando indietro di più di un secolo il dibattito sui diritti dei popoli aborigeni, facilitando quindi la loro distruzione.

Secondo Stephen Corry “quasi ovunque si sondino i fatti di Pinker, si sgretolano”. Facciamo quindi qualche esempio di quelle che sono le tesi presentate analizzando i dati su cui si basano e la loro interpretazione.

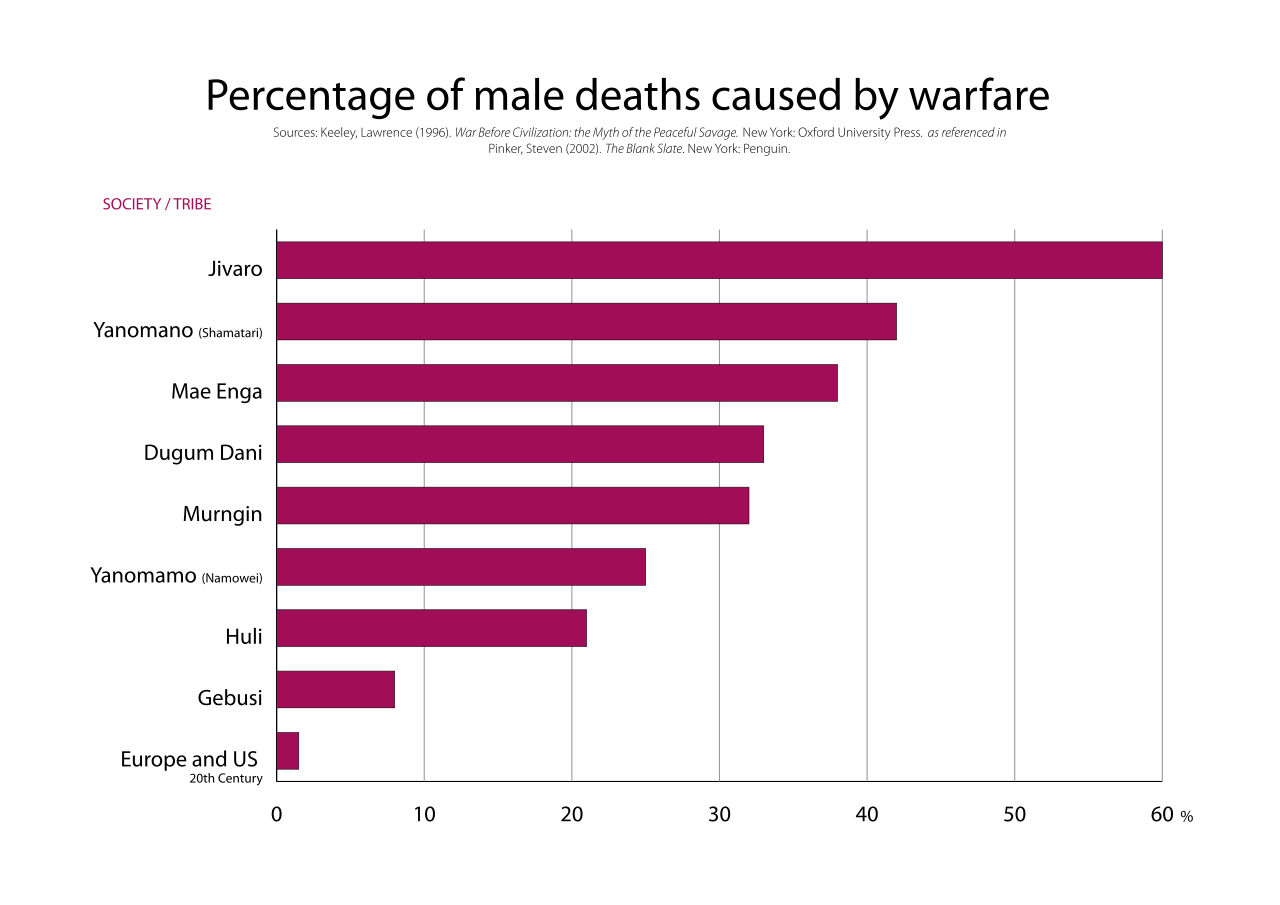

Il grafico

Pinker presenta un grafico basato sul saggio di Lawrence Keeley, “La guerra prima della civiltà – Il mito del buon selvaggio”. Questo grafico mostra “la percentuale dei decessi maschili di matrice bellica in un campione di società acquisitive (cioè di cacciatori-raccoglitori)” e sembra dimostrare che nelle società di cacciatori-raccoglitori i maschi avevano molte più probabilità di morire in guerra rispetto agli attuali cittadini europei e statunitensi.

Ma la validità dell’interpretazione di questo grafico è praticamente nulla per almeno tre motivi.

Ma la validità dell’interpretazione di questo grafico è praticamente nulla per almeno tre motivi.

Il primo motivo consiste nel fatto che delle sette società acquisitive citate da Pinker solo una può essere considerata approssimativamente una società di cacciatori-raccoglitori, quella Murngin, mentre le altre sono società che praticano agricoltura e allevamento. Come se non bastasse, per quanto riguarda l’unica società approssimativamente basata su caccia e raccolta, i Murngin, c’è da dire che nel periodo in cui sono stati raccolti i dati citati da Pinker, questi convivevano già da decenni con missionari, pistole e barche a motore in alluminio. I Murngin inoltre rappresentano una sanguinosa eccezione tra i gruppi aborigeni australiani, i quali si mostrano scarsamente o per niente conflittuali.

Come spiega sinteticamente l’antropologo Richard Sorenson nel suo saggio “Cooperazione e libertà tra i Fore della Nuova Guinea”: “Le esigenze dell’orticoltura focalizzano l’interesse umano in un modo, la caccia-raccolta in un altro. L’orticoltura richiede un nuovo modello di organizzazione sociale. Un orticoltore non va a cercare il suo cibo in un’area molto estesa, ma concentra i suoi sforzi e la sua attenzione nel manipolare piccoli e selezionati spazi di produzione del cibo. L’ottica territoriale si restringe e il comportamento economico si modifica in conseguenza, mentre il comportamento sociale si esplica in uno scenario quotidiano con differenti requisiti.

Inoltre, l’innovazione protoagricola finisce con il moltiplicare la crescita demografica e può alterare l’ecologia. Quando le terre illimitate cominciano a riempirsi, la loro ricchezza vergine si esaurisce. Vengono così poste le condizioni demografiche ed ecologiche che consentono lo sviluppo protoagricolo. Sì afferma un nuovo scenario che richiede un più acuto senso del ‘territorio’. La disponibilità di terra si restringe. L’agricoltura deve stanzializzarsi e la terra occupata stabilmente deve essere difesa.”

Ad aggravare ancora di più la situazione c’è il fatto che i dati di questo grafico relativi al popolo Yanomami sono quelli di Chagnon, di cui abbiamo ampiamente parlato all’inizio.

Per quanto riguarda i dati sui Gebusi, Pinker è contraddetto dalla stessa fonte dei dati, vale a dire l’antropologo Bruce Knauft che nella sua ricerca dice chiaramente che i tassi di mortalità elevati non avevano nulla a che vedere con la guerra. Knauft riporta addirittura che le controversie sul territorio e sulle risorse sono estremamente rare e tendono a essere risolte facilmente.

Possiamo quindi concludere che Pinker ha mostrato dei dati, anche manipolati, su delle società prevalentemente agricole spacciandole come delle società di cacciatori-raccoglitori, pretendendo inoltre di assimilarle alle comunità umane esistenti prima della civiltà.

In secondo luogo, come abbiamo già spiegato attraverso le parole di Vincenzo Matera, in antropologia vale il principio del “siamo tutti contemporanei”. Vale a dire che anche se le società del grafico fossero basate sulla caccia e la raccolta, sarebbe comunque sbagliato considerarle come un modello di quella che era la vita prima della civiltà. Anche logicamente, bisogna fare i conti col fatto che, così come ci sono molte differenze tra i gruppi aborigeni odierni, ce ne devono essere state molte anche tra le comunità pre-neolitiche. Il confronto generalizzato e manipolato tra i gruppi aborigeni odierni e le società democratiche continua a sembrare un’operazione più politica che conoscitiva.

Infine, il terzo motivo per cui la comparazione dei dati sembra così enormemente a vantaggio delle società democratiche è che si è sfruttato lo stesso vizio statistico usato da Diamond per i Papuasi di cui abbiamo già parlato.

Usando quindi dei criteri più ragionevoli il grafico sarebbe sicuramente molto diverso.

L’antico manoscritto

Nel suo libro “Better Angel of our nature” Pinker riesce a portare delle prove scadenti anche quando cerca di dimostrare la depravazione della società medievale rispetto a quella di oggi per comprovare la diminuzione della violenza da allora.

Viene citato un manoscritto del 1480 intitolato “Saturno e Marte” che riporta dei disegni di persone che si comportano in maniera “grossolana, maleducata, animalesca, immatura, priva di raffinatezza, autocontrollo e considerazione”.

Quello che Pinker omette è che lo scritto si intitola “Saturno e Marte” perché l’intento è mostrare l’influenza di questi pianeti sul comportamento delle persone, non certo quello di mostrare la vita quotidiana del tempo. Questo fa già capire la leggerezza del manoscritto, ma c’è di più: nello stesso manoscritto sono presenti anche altre raffigurazioni di persone che parlano della loro vita in modo perfettamente educato, demolendo l’intera argomentazione di Pinker.

Se non fosse abbastanza chiaro quale sia la tesi che lo psicologo evolutivo tenta di sostenere, riportiamo alcuni suoi argomenti quantomeno discutibili, anche sulla base di quanto esposto fino ad ora. Secondo Pinker, le persone “industrializzate” di oggi sono migliori di chiunque altro, argomentando l’opinione con queste parole: “Non erano solo i banali comfort fisici di cui i nostri antenati avevano fatto a meno, erano anche le cose più alte e nobili della vita, come la conoscenza, la bellezza e la connessione umana”. Come se queste cose fossero sconosciute agli abitanti di Atene o di Firenze nelle loro epoche d’oro.

Pinker pensa addirittura che fino a circa 60 anni fa gli esseri umani fossero “moralmente ritardati” e meno intelligenti di adesso, aggiungendo che solo quelli che vivono nelle democrazie liberali sono andati oltre questo stato “ritardato”.

L’ideologia evoluzionista, di cui abbiamo già parlato nella parte dedicata a Diamond, non potrebbe essere più chiara di così.

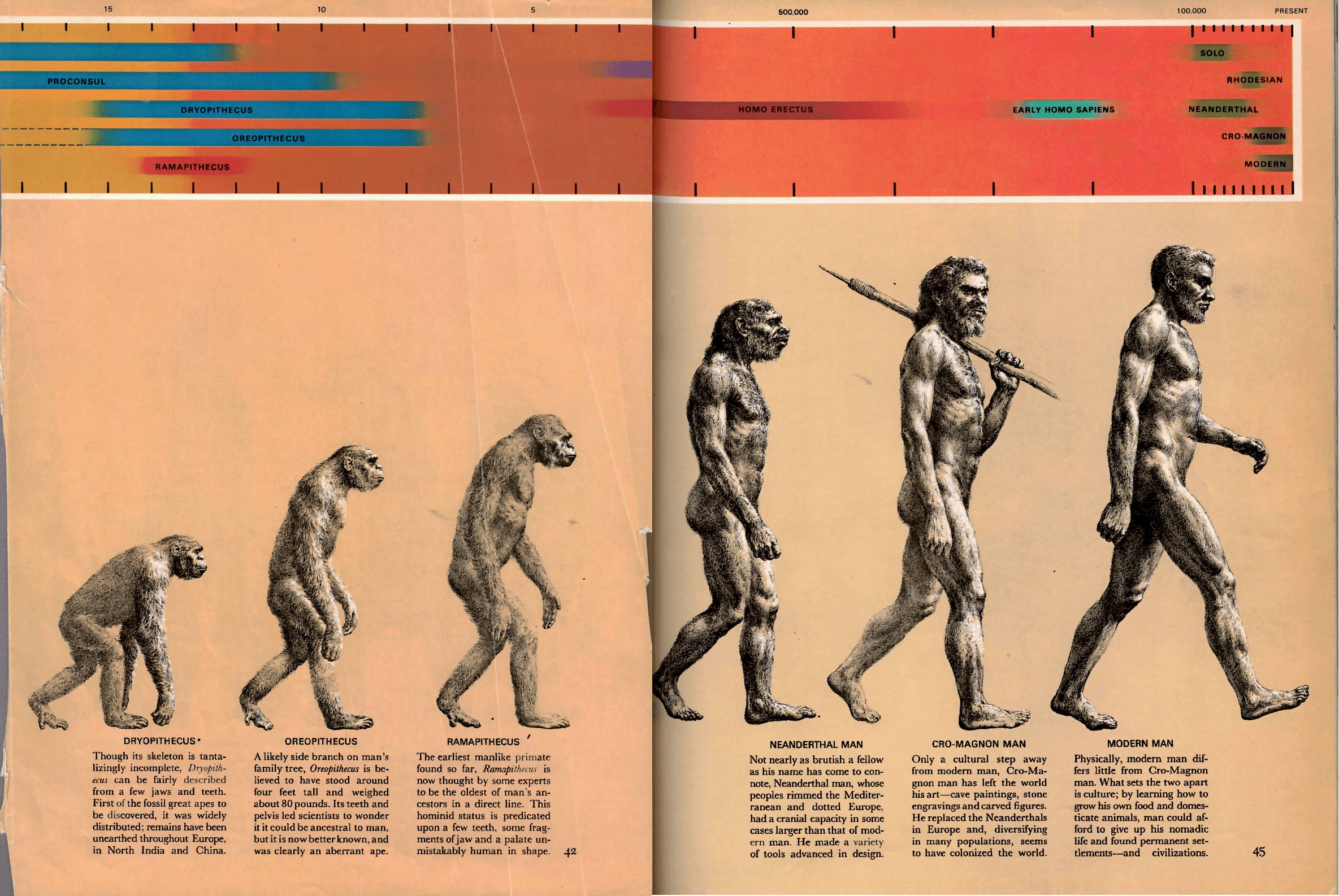

Un esempio molto famoso di quelli che sono gli effetti di questa ideologia è questa famosissima immagine realizzata nel 1965 per un volume scientifico per ragazzi, divenuta icona popolare della nostra evoluzione e conosciuta con il nome “La strada verso homo sapiens” ma anche come “La strada verso il progresso”.

La filosofia che sta dietro quest’immagine è molto chiara: partendo dallo scimpanzé, da forme più primitive e imperfette, ci siamo evoluti sino alla perfezione dell’essere umano. Questa è una visione a dir poco completamente errata.

Prima di tutto l’evoluzione non è una linea retta che collega una specie ad un’altra ma è più una specie di cespuglio di linee che vanno avanti, indietro, si incrociano e si interrompono, ma soprattutto “evoluzione” significa adattamento non miglioramento, un adattamento che dipende dall’ambiente e dalla casualità. Le specie che emergono non sono migliori di quelle precedenti, non esiste infatti un migliore o un peggiore in questo senso. Inoltre noi siamo scimmie ma non siamo l’evoluzione di uno scimpanzé né di alcuna scimmia di oggi: abbiamo avuto un antenato in comune che era diverso sia da noi che dalle altre scimmie.

Un’altra idea che l’immagine suggerisce è come noi avremmo “conquistato” la posizione eretta rispetto alle altre scimmie (quindi considerate inferiori) che hanno continuato a camminare aiutandosi con le nocche delle mani. È sbagliato anche questo: oggi sappiamo che un antenato comune ad umani e scimpanzé era già un cosiddetto bipede facoltativo. Quindi camminare con i piedi e le nocche come fanno alcune altre scimmie di oggi non è un tratto ancestrale da cui noi ci siamo “evoluti”, ma più probabilmente siamo noi ad aver mantenuto una postura e andatura simile a un “vecchio modello” di primate venuto prima di noi, mentre le altre scimmie come scimpanzé e gorilla si sono “evolute” imparando a camminare con le nocche delle mani. Pensiamo a quanto sia diversa la realtà rispetto a quanto ci suggerisce questa immagine che è stata usata e continua ad essere usata non per dare informazioni oggettive sulla nostra specie ma più che altro a dare una visione: quella dell’essere umano che si separa dalla natura e dalle bestie attraverso un percorso di miglioramento genetico.

Altro vizio molto diffuso tra gli autori Hobbesiani è quello di dare a intendere che questa visione della natura umana sia ampiamente condivisa dal resto della comunità scientifica, ma non è affatto così. L’antropologo Brian Ferguson nel suo articolo dal titolo “La guerra non fa parte della natura umana” edito recentemente dallo Scientific American, fa chiarezza sulle interpretazioni superficiali ed errate che si sono fatte delle prove archeologiche sull’origine della guerra, concludendo appunto che “l’inclinazione alla guerra non è una caratteristica innata della specie umana”, ma dipende innegabilmente da fattori esterni, tutti individuabili per la prima volta durante la Rivoluzione Agricola del Neolitico, giunta a compimento circa 10.000 anni fa, che nel dettaglio sono: il passaggio ad un’esistenza sedentaria, una popolazione locale in crescita, la concentrazione di risorse preziose come bestiame e prodotti agricoli, l’aumento della complessità sociale e della gerarchia, il commercio e l’istituzione di confini di gruppo e identità collettive.

Persino Konrad Lorenz, premio Nobel e padre dell’etologia, sul finire della propria vita, nel 1983 in “Il declino dell’uomo”, aveva completamente smentito ogni tesi istintivista della belligeranza (cioè che l’essere umano fosse belligerante per istinto, per natura, tesi che lui stesso aveva sostenuto) individuando invece le fondamenta di quell’attitudine negli elementi appena descritti.

Anche provando a ragionare logicamente su come poteva essere la vita umana dei cacciatori-raccoglitori prima della civiltà, la “guerra” non sembra avere molto senso.

Come spiegano C. Ryan e C. Jethà in “In principio era il sesso”: “Perché i cacciatori-raccoglitori a ritorno immediato dovrebbero rischiare la vita per combattere guerre? Per cosa, esattamente? Per il cibo? Il cibo è disseminato nell’ambiente. […] Proprietà? I cacciatori-raccoglitori possiedono pochi beni, di valore variabile e non sentimentale. Terreni? Per la stragrande maggioranza della nostra esistenza come specie, i nostri antenati si sono evoluti su un pianeta quasi spopolato di esseri umani. Donne? Forse, ma una tale affermazione presuppone che la crescita della popolazione avesse rilevanza per i cacciatori-raccoglitori, e che le donne fossero beni per i quali combattere e da scambiare come il bestiame per i pastori. È probabile che per i cacciatori-raccoglitori mantenere la popolazione stabile fosse più importante che espanderla.”

– LE ALTRE SCIMMIE –

Secondo la visione Hobbesiana la guerra è un elemento intrinseco della natura umana. Questa propensione al conflitto avrebbe addirittura delle radici così profonde nel nostro passato biologico da essere osservabili nei nostri parenti più stretti, vale a dire negli altri primati.

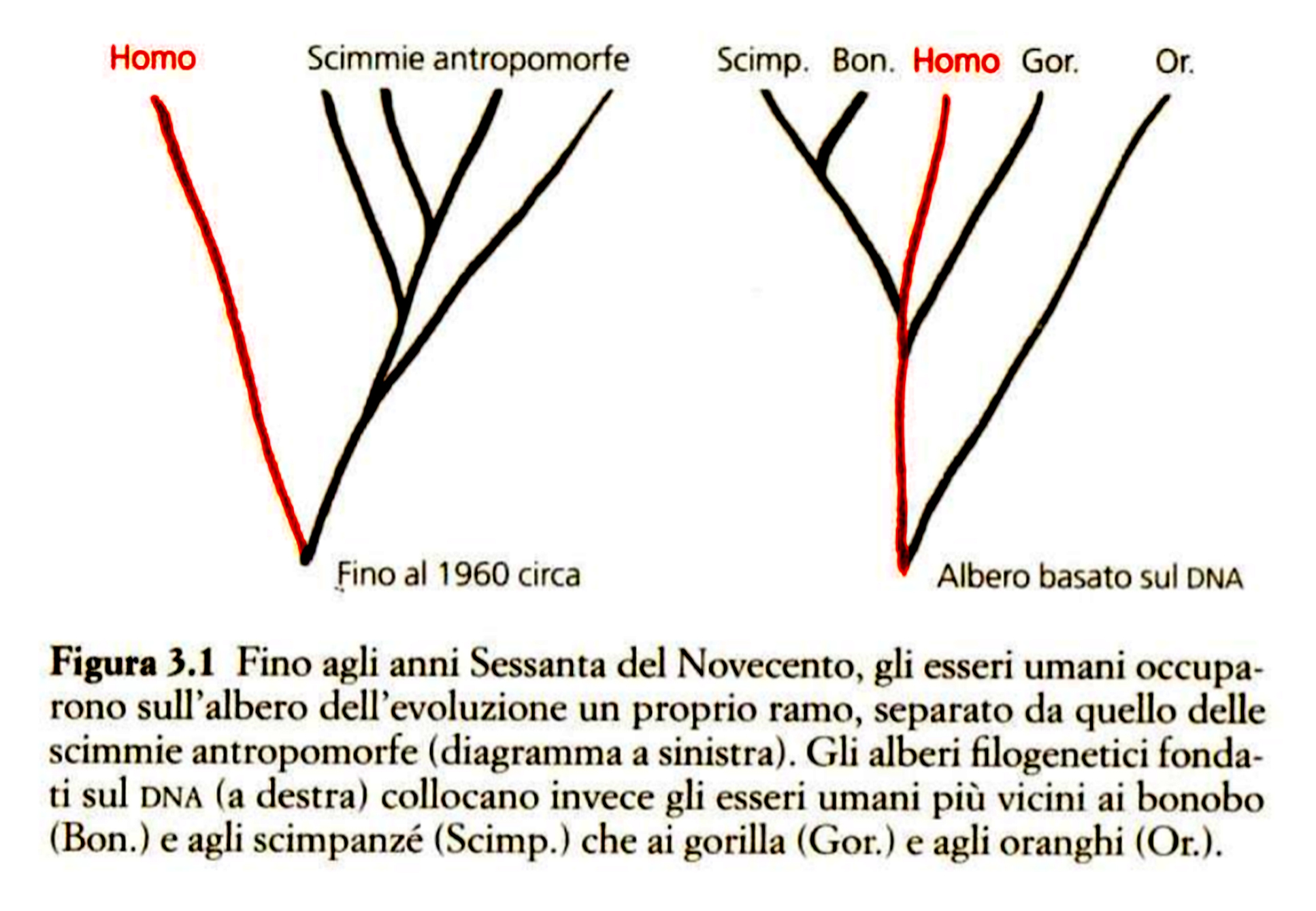

In biologia l’homo sapiens è una delle cinque grandi scimmie, insieme a bonobo, scimpanzé, gorilla e orango.

Fino agli anni ‘60 si pensava che l’essere umano si fosse evoluto su una linea completamente distinta rispetto alle grandi scimmie, ma oggi sappiamo che bonobo e scimpanzé hanno più geni in comune col sapiens di quanti ne abbiano in comune con gorilla e orango; hanno addirittura più geni in comune col sapiens di quanti ne ha un elefante africano con un elefante asiatico, la parentela quindi è molto stretta.

Fino agli anni ‘60 si pensava che l’essere umano si fosse evoluto su una linea completamente distinta rispetto alle grandi scimmie, ma oggi sappiamo che bonobo e scimpanzé hanno più geni in comune col sapiens di quanti ne abbiano in comune con gorilla e orango; hanno addirittura più geni in comune col sapiens di quanti ne ha un elefante africano con un elefante asiatico, la parentela quindi è molto stretta.

Sulla base di questa stretta parentela genetica è divenuta importante l’osservazione delle altre scimmie, perché si ritiene che possano rivelarci qualcosa delle nostre radici più profonde. Purtroppo però anche in questo caso ci troviamo di fronte al vizio diffuso di amplificare gli aspetti peggiori dei soggetti osservati.

Scimpanzé e bonobo sono ovviamente due specie distinte con una serie di differenze che riguardano soprattutto l’organizzazione sociale, la risoluzione dei conflitti, la propensione al gioco e la sessualità. È difficile dire quale delle due specie sia più simile al sapiens, quindi sarebbe logico che, in tema di comparazione, vengano prese come minimo in considerazione entrambe allo stesso modo, ma nella prassi giornalistica e scientifica c’è purtroppo una forte tendenza a prendere in considerazione solo gli scimpanzé e gli episodi di aggressività che li riguardano, ignorando i bonobo e il silenzio assordante dei loro inesistenti conflitti interni.

Per quanto riguarda gli scimpanzé di certo non si possono negare gli episodi di aggressività, ma si può argomentare, anche qui, su quanto siano stati amplificati.

Jane Goodall, che ha passato decenni in Africa a contatto con gli scimpanzé, ne ha documentato anche l’aggressività ma, dopo aver ignorato per anni le osservazioni della sua collaboratrice Margareth Power sui motivi che hanno scatenato questi impeti, ha ammesso lei stessa che “il costante rifornimento di cibo [da parte della Goodall agli scimpanzé] stava per avere un profondo effetto sul loro comportamento. Cominciavano a muoversi in gruppi numerosi molto più di quanto avessero sempre fatto. Finivano col dormire vicino all’accampamento e la prima cosa che facevano al mattino era quella di presentarsi in gruppi numerosi. La cosa peggiore era che i maschi adulti finivano col diventare sempre più aggressivi. Non solo vi era un numero maggiore di combattimenti di quanto non avvenisse prima, ma per giunta molti scimpanzé bighellonavano intorno all’accampamento per ore e ore ogni giorno.”

In altre parole quando si osserva una specie nel suo stato di natura non si possono ignorare tutte le innaturali influenze umane sulla vita dei soggetti osservati. È ovvio che la diminuzione dei territori in cui muoversi, la paura dei bracconieri, o l’inserimento di ghiotte risorse da contendersi possono turbare fortemente la vita di una comunità di scimpanzé.

C’è da dire inoltre che importanti primatologi come Frans de Waal o Takeshi Furuichi, convintissimi delle potenzialità morali ed empatiche degli scimpanzé, hanno osservato anche molti comportamenti ben diversi e sicuramente meritevoli di attenzione: delle femmine che spingono forzatamente due maschi a riappacificarsi dopo un litigio, cuccioli orfani adottati da altri individui, una vittima di aggressione che viene consolata, nonché molti comportamenti pro-sociali come la disponibilità spontanea ad aiutare, a dividere il cibo, a intervenire in difesa dei compagni affrontando dei rischi, a liberare dei compagni dalle trappole, ad aiutare un compagno per cercare un attrezzo perduto o ad aprire una porta per permettere a un compagno di raggiungere il cibo.

A questi comportamenti gli Hobbesiani obbiettano che lo scopo è sempre quello di ottenere qualcosa in cambio. In realtà si sono osservati comportamenti di supporto anche verso compagni anziani che evidentemente non erano più in grado di restituire nessun favore.

Come fa notare Franz De Waal, persino il cosiddetto maschio alpha di un gruppo di scimpanzé non è affatto come ce lo si immagina solitamente, ovvero un individuo dispotico che mantiene il suo potere attraverso la forza, atti di bullismo e prevaricazione. Al contrario il maschio alpha degli scimpanzé agisce come un “consigliere capo”, un peacemaker, un individuo che consola chi soffre e tende a ricreare la pace quando questa viene turbata. Quando un maschio alpha diventa dispotico e non mostra empatia di solito viene redarguito dal gruppo e gli vengono fatte assumere le proprie responsabilità. Nei gruppi di scimpanzé vige la condivisione: non è possibile che un individuo raccolga più cibo di altri senza condividerlo col gruppo.

Per concludere, un altro pezzo del puzzle sull’attitudine degli scimpanzé ci viene dato dagli studi dello psicologo comportamentale evoluzionista e linguista Michael Tomasello del Max Planck Institute (di cui parleremo di nuovo in seguito). In questi studi viene dimostrato come gli scimpanzé siano in grado di comprendere lo stato di difficoltà di un soggetto umano e di decidere di aiutarlo senza avere nulla in cambio, mostrando un’attitudine altruista ed empatica.

A questo punto, considerando gli scimpanzé senza le assurde esagerazioni e gli interessi giornalistici, al netto della varietà dei comportamenti osservati, la situazione appare già molto diversa. E la visione hobbesiana sembrerà ancora più sbiadita osservando i bonobo, una specie che, rispetto agli scimpanzé, presenta un’organizzazione sociale in cui sono le femmine a fare da leader, in cui la propensione al gioco è molto più forte, in cui il sesso è praticato quasi continuamente in maniera promiscua e per puro piacere. Per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti riportiamo le parole di Frans de Waal: “In una riserva nei pressi di Kinshasa si è deciso recentemente di far mescolare due gruppi di bonobo che erano fino allora vissuti separatamente, giusto per creare un po’ di attività. Nessuno si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere con scimpanzé, poiché l’unico esito possibile di tale situazione sarebbe stata la violenza. È noto che, nei giardini zoologici, gli scimpanzé estranei devono essere tenuti del tutto separati finché non hanno familiarizzato, poiché altrimenti si rischia un bagno di sangue. I bonobo della riserva, invece, producevano un’orgia. Essi si mescolavano liberamente, trasformando potenziali nemici in amici.”

Questo esempio mostra chiaramente quanto le differenze tra le due specie siano significative e quindi sia molto scorretto parlare delle similitudini tra il sapiens senza considerare allo stesso modo le analogie con l’altra.

Di fatto, in decenni di studi, sia in natura che in cattività, non è stato osservato tra i bonobo nessun caso di omicidio, infanticidio o “guerra”. Mai.

Secondo le parole del primatologo giapponese Furuichi: “Nel mondo dei bonobo tutto è tranquillo e pacifico. Quando vedo i bonobo, mi sembra che si stiano godendo la vita”.

Questo fatto è talmente duro da accettare che si è anche cercato spesso di negarlo sottolineando le sessioni di caccia dei bonobo (chi le ha osservate ne ha viste 10 in 5 anni, di cui solo 3 riuscite) a danno di altre specie di scimmie, usando con incredibile leggerezza la parola “guerra”. Ma prima di tutto queste sessioni non spostano di una virgola l’organizzazione sociale estremamente pacifica della specie e, in secondo luogo, secondo questa logica anche i leoni sono in guerra feroce e perenne con le gazzelle, ma in questo caso appare chiaro a tutti come l’uso della parola “guerra” sia ridicolo e fuorviante.

In conclusione sembrano più che opportune le parole di Frans de Waal, molto in linea col concetto che stiamo provando a descrivere con questo scritto. Dopo aver mostrato dei comportamenti inequivocabilmente empatici e disinteressati tra gli scimpanzé, prosegue: “Le persone con la convinzione pessimista secondo cui gli umani sono fatti per essere aggressivi e fare le guerre, che hanno questa sorta di fatalismo che fuoriesce ogni tanto, si sbagliano completamente. Noi umani abbiamo un background da primati con un potenziale enorme di cattiveria e aggressività, ma abbiamo anche un enorme potenziale di pace, relazioni pacifiche ed empatia.”

– NEUROSCIENZE E PSICOLOGIA SOCIALE –

L’osservazione dei gruppi aborigeni odierni e dei primati più vicini all’essere umano, anche quando fosse possibile condurla eliminando qualsiasi vizio (ideologico, giornalistico, politico, ecc.), non può darci delle risposte precise e definitive. Ne possiamo ricavare dei dati, delle interpretazioni, degli orientamenti, dei suggerimenti, ma mai un quadro preciso dell’essere umano allo stato di natura. Se poi lo scopo è stabilire se l’animale umano sia buono o cattivo non vale neanche la pena iniziare, perché è lampante quanto queste caratteristiche siano culturali e soggettive, ben lontane da quello che dovrebbe essere lo studio di un animale qual è l’essere umano. È assurdo sostenere che una precisa specie di primate, o di qualsiasi altro animale sia buona o cattiva, così come è assurdo sostenere che in una particolare specie ci siano individui buoni e individui cattivi. Non c’è nessun motivo per cui questa logica assurda acquisisca senso per l’animale umano. Le neuroscienze ci confermano inoltre che non c’è nessuna divisione netta tra le emozioni umane e quelle degli altri primati. Proprio questi studi ci offrono un altro tipo di approccio per cercare di capire come siamo fatti.

Andremo quindi a sintetizzare gli studi riguardanti neuroni specchio, neuroimaging e iperscanning, i quali hanno osservato l’attività cerebrale umana in diverse situazioni, aprendoci una finestra su quella che è la biologia della nostra mente.

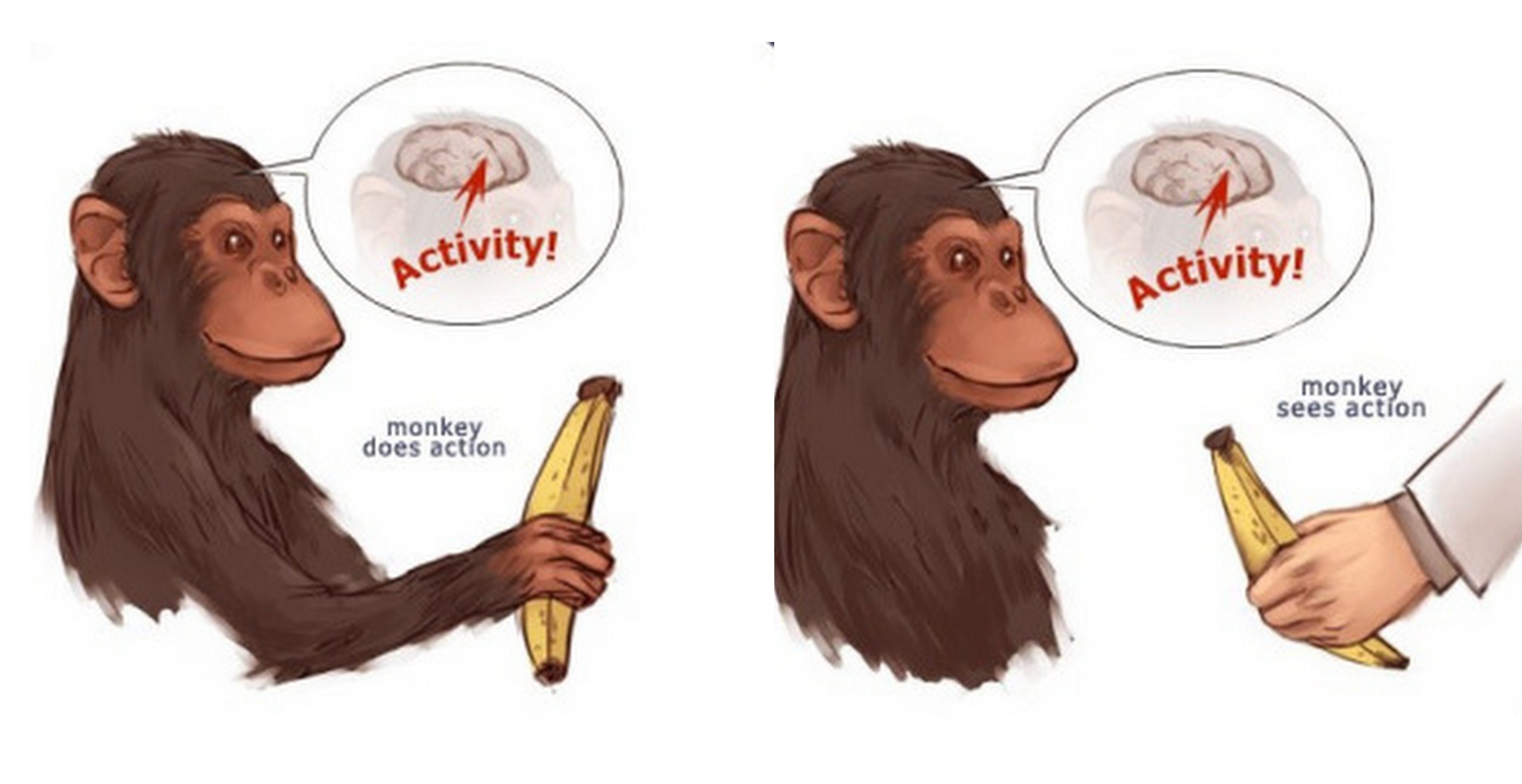

Neuroni specchio

I neuroni specchio sono stati scoperti tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso da un gruppo di ricercatori dell’Università di Parma, capitanati dal neurofisiologo Giacomo Rizzolatti.

Il gruppo di ricerca di Rizzolatti stava studiando l’attività motoria delle scimmie dal punto di vista neurologico e si è imbattuta per caso nell’osservazione di uno strano fenomeno: quando una scimmia prendeva in mano un oggetto si attivava, come è facile intuire, una parte del cervello dedicata a quell’azione motoria, ma alcuni neuroni della stessa area si attivavano (in gergo si dice “sparavano”) anche quando la scimmia vedeva compiere la stessa azione a qualcun altro. Gli studi di Rizzolatti sono poi proseguiti su volontari umani, dimostrando che il fenomeno dei neuroni che “sparano” quando si vede compiere ad altri azioni che conosciamo, riguarda anche l’essere umano. I “neuroni specchio” (così li ha denominati il team di Rizzolatti) non “sparavano” solo durante l’osservazione di azioni fredde (prive di emozioni) come prendere un oggetto, ma anche durante l’osservazione di azioni calde (emotive) ad esempio quando si osservava qualcuno provare disgusto. Infatti lo stesso Rizzolatti ha sottolineato quanto sia importante l’impatto neuronale di azioni calde come il pianto o la risata, il dolore e la paura. Banalmente è un’esperienza che tutti vivono quando ad esempio si provano le stesse sensazioni del protagonista di un film. Sappiamo quindi che l’essere umano è in grado di riprodurre automaticamente a livello neuronale quello che vede fare agli altri. Questa scoperta è stata talmente sconvolgente che lo stesso Rizzolatti non ha voluto divulgarla fino a quando non è stato certo dei risultati delle sue ricerche. Attualmente è annoverata fra le più grandi scoperte della scienza in questo ramo. In definitiva si può affermare che Rizzolatti abbia scoperto le basi neurologiche e biologiche dell’empatia. Oggi è comune credere l’essere umano naturalmente tendente all’egoismo e alla competizione nonostante il fatto, ormai scientificamente ed antropologicamente accertato, che biologicamente la specie umana riproduce fedelmente ciò che accade agli altri nel suo apparato neuronale. Conseguentemente l’essere umano dovrebbe tendere fisiologicamente alla creazione di un ambiente collaborativo attorno a sé, in cui tutti hanno ciò di cui necessitano perché la felicità e il benessere altrui risuonerebbero tra tutti gli individui. In un sistema competitivo invece, il vantaggio di qualcuno significa necessariamente lo svantaggio e l’infelicità di tutti gli altri individui della collettività. Se un essere biologicamente predisposto all’empatia e alla collaborazione si comporta in controtendenza rispetto a queste attitudini, significa che qualcosa lo sta inducendo a compiere azioni contro il proprio istinto e con estrema probabilità lo porterà a vivere una vita satura di paure e di stress. Praticamente è ciò che accade continuamente oggi nelle vite di tutti. Rizzolatti infatti afferma: “Effettivamente dobbiamo tener presente che noi abbiamo meccanismi innati, ma poi la cultura gioca un ruolo enorme. Cioè, se io ho un meccanismo per cui voglio bene al prossimo, ma poi la società mi dice ‘no, fregalo, distruggilo’ possono succedere cose tremende”.

Il gruppo di ricerca di Rizzolatti stava studiando l’attività motoria delle scimmie dal punto di vista neurologico e si è imbattuta per caso nell’osservazione di uno strano fenomeno: quando una scimmia prendeva in mano un oggetto si attivava, come è facile intuire, una parte del cervello dedicata a quell’azione motoria, ma alcuni neuroni della stessa area si attivavano (in gergo si dice “sparavano”) anche quando la scimmia vedeva compiere la stessa azione a qualcun altro. Gli studi di Rizzolatti sono poi proseguiti su volontari umani, dimostrando che il fenomeno dei neuroni che “sparano” quando si vede compiere ad altri azioni che conosciamo, riguarda anche l’essere umano. I “neuroni specchio” (così li ha denominati il team di Rizzolatti) non “sparavano” solo durante l’osservazione di azioni fredde (prive di emozioni) come prendere un oggetto, ma anche durante l’osservazione di azioni calde (emotive) ad esempio quando si osservava qualcuno provare disgusto. Infatti lo stesso Rizzolatti ha sottolineato quanto sia importante l’impatto neuronale di azioni calde come il pianto o la risata, il dolore e la paura. Banalmente è un’esperienza che tutti vivono quando ad esempio si provano le stesse sensazioni del protagonista di un film. Sappiamo quindi che l’essere umano è in grado di riprodurre automaticamente a livello neuronale quello che vede fare agli altri. Questa scoperta è stata talmente sconvolgente che lo stesso Rizzolatti non ha voluto divulgarla fino a quando non è stato certo dei risultati delle sue ricerche. Attualmente è annoverata fra le più grandi scoperte della scienza in questo ramo. In definitiva si può affermare che Rizzolatti abbia scoperto le basi neurologiche e biologiche dell’empatia. Oggi è comune credere l’essere umano naturalmente tendente all’egoismo e alla competizione nonostante il fatto, ormai scientificamente ed antropologicamente accertato, che biologicamente la specie umana riproduce fedelmente ciò che accade agli altri nel suo apparato neuronale. Conseguentemente l’essere umano dovrebbe tendere fisiologicamente alla creazione di un ambiente collaborativo attorno a sé, in cui tutti hanno ciò di cui necessitano perché la felicità e il benessere altrui risuonerebbero tra tutti gli individui. In un sistema competitivo invece, il vantaggio di qualcuno significa necessariamente lo svantaggio e l’infelicità di tutti gli altri individui della collettività. Se un essere biologicamente predisposto all’empatia e alla collaborazione si comporta in controtendenza rispetto a queste attitudini, significa che qualcosa lo sta inducendo a compiere azioni contro il proprio istinto e con estrema probabilità lo porterà a vivere una vita satura di paure e di stress. Praticamente è ciò che accade continuamente oggi nelle vite di tutti. Rizzolatti infatti afferma: “Effettivamente dobbiamo tener presente che noi abbiamo meccanismi innati, ma poi la cultura gioca un ruolo enorme. Cioè, se io ho un meccanismo per cui voglio bene al prossimo, ma poi la società mi dice ‘no, fregalo, distruggilo’ possono succedere cose tremende”.

Neuroimaging

Ad avvalorare ulteriormente la scoperta e le conclusioni di Rizzolatti esistono anche degli studi di “Neuroimaging”, una serie di esperimenti sull’attività neuronale, come ad esempio il monitoraggio dell’attività neurale di soggetti che potevano scegliere se collaborare o meno. Da questi esperimenti si è potuto osservare che la scelta di collaborare attiva le stesse aree neuronali che si attivano davanti a una remunerazione. Si è appurato quindi che l’altruismo ci fa letteralmente “sentire bene”.

Per citare due studiosi che hanno condotto o commentato questi studi:

James Rilling – antropologo: “Abbiamo propensioni emozionali alla cooperazione che possono essere superate solo con un energico controllo cognitivo”.

Frans de Waal – etologo e primatologo: “Il nostro cervello è stato progettato per offuscare la linea che separa il sé dall’altro, questa funzione è svolta da un antico circuito neurale che contrassegna ogni mammifero, dal topo all’elefante”.

Iperscanning

All’inizio del 2019, sempre nell’ambito degli studi di Neuroimaging, Norihiro Sadato e i suoi colleghi dell’Istituto Nazionale di Scienze Fisiologiche in Giappone hanno usato l’iperscanning per mostrare come il contatto visivo prepari il cervello sociale a entrare in empatia attivando contemporaneamente le stesse aree del cervello di ogni persona coinvolta: il cervelletto (che aiuta a predire le conseguenze sensoriali delle azioni) e il sistema limbico dei neuroni specchio (l’insieme delle aree cerebrali che si attivano sia quando si muove qualsiasi parte del corpo che quando si osservano i movimenti di qualcun altro). Il sistema limbico in generale è alla base della capacità umana di riconoscere e condividere le emozioni, esso è fondamentale per regolare la naturale capacità di essere empatici.

Il neuro scienziato Uri Hasson della Princeton University ha condotto esperimenti pionieristici sull’accoppiamento dei cervelli usando la narrazione. In uno di questi studi lo scienziato ha posto un soggetto in uno scanner e gli ha chiesto di raccontare una storia, in seguito ha inserito un’altra persona nello scanner e gli ha fatto ascoltare la registrazione della storia raccontata dalla prima persona. Hasson ha confrontato l’elaborazione dell’attività cerebrale del cervello di chi parlava con quella di chi ascoltava, trovando la prova dell’accoppiamento dei due cervelli. “Il cervello dell’ascoltatore diventa simile al cervello di chi parla”, dice Hasson. E più i cervelli erano allineati maggiore era la comprensione riferita dall’ascoltatore. Afferma Hasson: “Il tuo cervello come individuo è determinato dal cervello a cui sei connesso.”

Psicologia sociale I tre studi appena citati sembrano avere una particolare connessione con quelli dello psicologo comportamentale evoluzionista e linguista, citato in precedenza, Michael Tomasello del Max Planck Institute per l’Antropologia Evoluzionistica a Lipsia. Questi esperimenti sono stati effettuati con bambini molto piccoli, aventi un’età tra i 14 e 18 mesi. Chiaramente si trattava di test adatti a loro, in cui nessuno è stato forzato a fare nulla e nei quali erano presenti i genitori. È evidente l’utilità di osservare il comportamento di bambini tanto piccoli poiché a quell’età un individuo è sicuramente molto più libero da ciò che la cultura, la tradizione e le istituzioni lo indurranno a fare durante la crescita e l’età adulta. In uno degli esperimenti ad esempio, uno sconosciuto, alla presenza di un bimbo con la sua mamma, fingeva di avere difficoltà ad aprire le ante di un armadietto per mettere a posto dei libri che teneva in mano. Nella maggior parte dei casi il bambino, senza essere istruito in alcun modo, si allontanava dalla madre per raggiungere lo sconosciuto e aiutarlo affinché la sua difficoltà avesse fine. I bambini nell’esperimento di Tomasello sentivano la difficoltà di un estraneo alle prese con un problema che non li riguardava e la cui risoluzione non avrebbe portato loro alcun vantaggio: teoricamente, non dovrebbe esistere alcuna ragione per sprecare tempo ed energie nel porre fine alla situazione di difficoltà di un estraneo. L’unica ragione evidente che spiega questo comportamento è che quello stato di difficoltà esterno all’osservatore “risuoni” in lui e quindi il porvi fine diventi un suo stesso vantaggio. Gli esperimenti di Tomasello, associati alla scoperta dei neuroni specchio, non possono che evidenziare come l’attitudine ad aiutare gli altri non si impari a scuola, non si impari in chiesa, non sia frutto di un lavoro spirituale, filosofico, culturale, né frutto di una imposizione legale o morale: l’essere umano ha la capacità biologica di sentire l’altro sin dalla nascita.

I tre studi appena citati sembrano avere una particolare connessione con quelli dello psicologo comportamentale evoluzionista e linguista, citato in precedenza, Michael Tomasello del Max Planck Institute per l’Antropologia Evoluzionistica a Lipsia. Questi esperimenti sono stati effettuati con bambini molto piccoli, aventi un’età tra i 14 e 18 mesi. Chiaramente si trattava di test adatti a loro, in cui nessuno è stato forzato a fare nulla e nei quali erano presenti i genitori. È evidente l’utilità di osservare il comportamento di bambini tanto piccoli poiché a quell’età un individuo è sicuramente molto più libero da ciò che la cultura, la tradizione e le istituzioni lo indurranno a fare durante la crescita e l’età adulta. In uno degli esperimenti ad esempio, uno sconosciuto, alla presenza di un bimbo con la sua mamma, fingeva di avere difficoltà ad aprire le ante di un armadietto per mettere a posto dei libri che teneva in mano. Nella maggior parte dei casi il bambino, senza essere istruito in alcun modo, si allontanava dalla madre per raggiungere lo sconosciuto e aiutarlo affinché la sua difficoltà avesse fine. I bambini nell’esperimento di Tomasello sentivano la difficoltà di un estraneo alle prese con un problema che non li riguardava e la cui risoluzione non avrebbe portato loro alcun vantaggio: teoricamente, non dovrebbe esistere alcuna ragione per sprecare tempo ed energie nel porre fine alla situazione di difficoltà di un estraneo. L’unica ragione evidente che spiega questo comportamento è che quello stato di difficoltà esterno all’osservatore “risuoni” in lui e quindi il porvi fine diventi un suo stesso vantaggio. Gli esperimenti di Tomasello, associati alla scoperta dei neuroni specchio, non possono che evidenziare come l’attitudine ad aiutare gli altri non si impari a scuola, non si impari in chiesa, non sia frutto di un lavoro spirituale, filosofico, culturale, né frutto di una imposizione legale o morale: l’essere umano ha la capacità biologica di sentire l’altro sin dalla nascita.

Non stiamo affermando che l’essere umano sia “il supereroe buono” che aiuta tutti indistintamente, semplicemente questa sua attitudine alla collaborazione e alla condivisione è una caratteristica genetico-biologica che ci ha fornito una strategia comportamentale che abbiamo mantenuto per centinaia di migliaia di anni. Quindi non è questione di “bontà” ma di come ci siamo evoluti concretamente.

– IMPLICAZIONI LOGICHE DELLA CATTIVERIA INNATA-

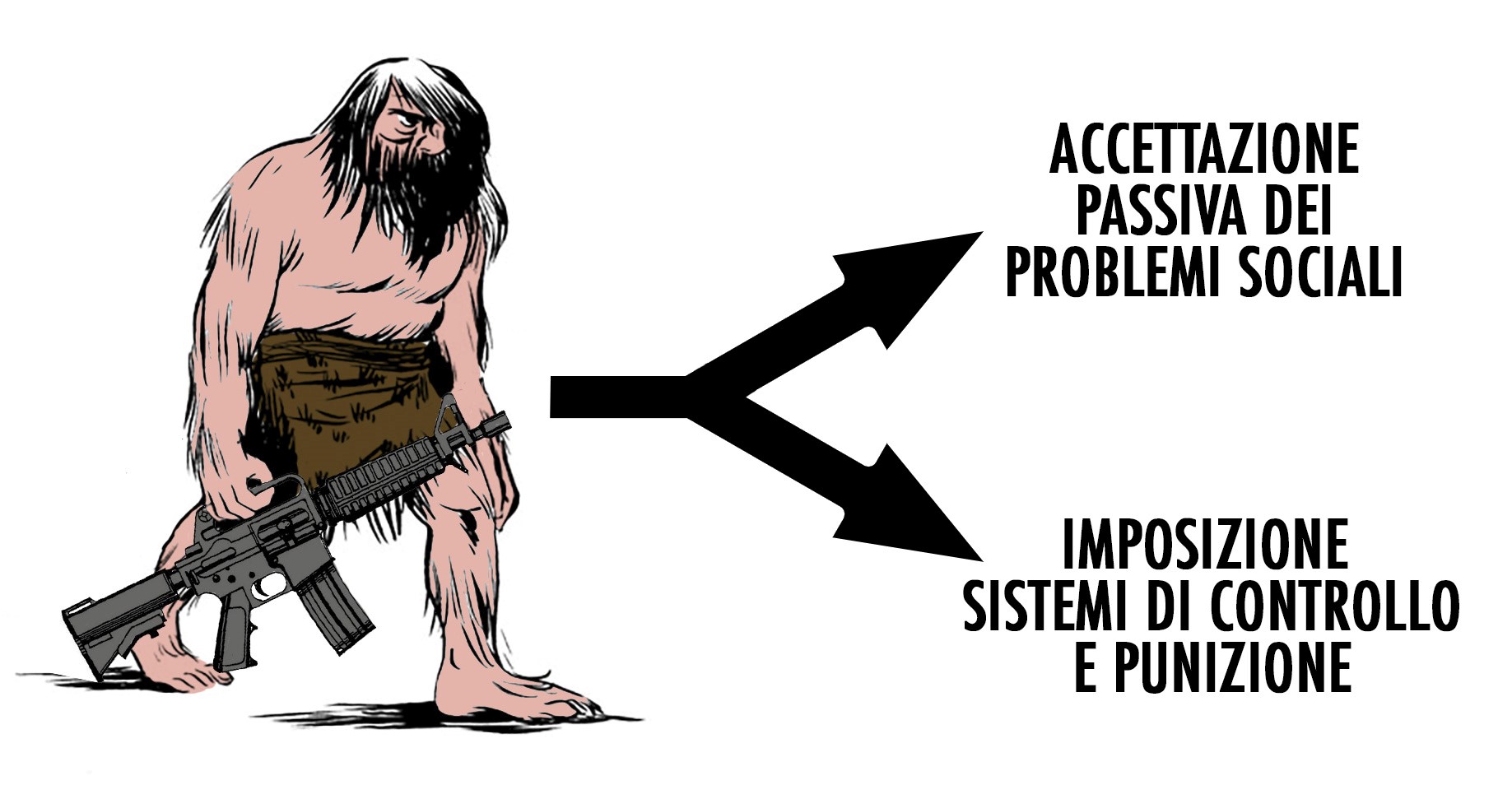

Proviamo a fare finta per un attimo che l’essere umano sia veramente cattivo per natura: ipotizziamo per assurdo che sia veramente presente in noi un istinto profondamente radicato e ineliminabile che ci spinge alla cattiveria ed esaminiamo un paio di implicazioni.

Prima di tutto questo vorrebbe dire che sia chi ha scritto che chi sta leggendo questo testo è una persona cattiva. E sarebbero cattivi anche i genitori, la/il partner, i/le figli/e, le amicizie di una vita, tutti. Anche pensando alla persona più gentile e compassionevole che ci viene in mente, dovremmo rassegnarci al fatto che anche questa è cattiva… per natura. Essendo un fatto genetico, non c’è motivo di considerare alcuna eccezione.

Questo implicherebbe anche la necessità che tutti siano d’accordo nel controllare e sorvegliare gli altri ed essere controllati e sorvegliati a propria volta, in quanto tutti sarebbero da considerare individui pericolosi. Non sembra uno scenario realistico né condivisibile o auspicabile, eppure sarebbe la diretta e logica conseguenza del considerare l’essere umano in questo modo.

In secondo luogo, avrebbe senso essere sostenitori della pace e del rispetto della vita, ma anche più semplicemente dei diritti umani fondamentali? Come potremmo pretendere che sette miliardi di individui cattivi e aggressivi per natura possano convivere pacificamente?

Sembrerebbe molto più coerente vedere le guerre come normali e naturali, al massimo potremmo considerarle come qualcosa da mantenere entro certi limiti, ma allora quali sarebbero questi limiti? Chi decide se una guerra è un normale sfogo dei nostri istinti o se è un’esagerazione da condannare?

A quanto pare questa ipotetica cattiveria innata fa sembrare la nostra società ancora più assurda di quel che è. E l’assurdità che viviamo non è affatto trascurabile, per non parlare di quanto la convinzione della cattiveria innata sia paralizzante. Se ci si convince della natura malvagia dell’essere umano ogni tentativo di soluzione alle storture del sistema sarà inutile, perché o si accettano i problemi passivamente in quanto “l’essere umano è fatto così e quindi non ci si può fare nulla”, o si cercherà di fare qualcosa, ma sempre attraverso mezzi di coercizione e controllo (contro la sua presunta natura cattiva) come leggi, cultura, illusorie illuminazioni spirituali, morale, controllo psichiatrico, ecc., cioè con elementi che invece manterranno in vigore quei meccanismi di conformismo e gerarchia ma anche deresponsabilizzazione, eteronomia e competizione che generano i problemi che dovrebbero risolvere (vedi tra gli approfondimenti “Manifesto” e “Autopsia dell’Essere Umano” del Deviance Project).

A quanto pare questa ipotetica cattiveria innata fa sembrare la nostra società ancora più assurda di quel che è. E l’assurdità che viviamo non è affatto trascurabile, per non parlare di quanto la convinzione della cattiveria innata sia paralizzante. Se ci si convince della natura malvagia dell’essere umano ogni tentativo di soluzione alle storture del sistema sarà inutile, perché o si accettano i problemi passivamente in quanto “l’essere umano è fatto così e quindi non ci si può fare nulla”, o si cercherà di fare qualcosa, ma sempre attraverso mezzi di coercizione e controllo (contro la sua presunta natura cattiva) come leggi, cultura, illusorie illuminazioni spirituali, morale, controllo psichiatrico, ecc., cioè con elementi che invece manterranno in vigore quei meccanismi di conformismo e gerarchia ma anche deresponsabilizzazione, eteronomia e competizione che generano i problemi che dovrebbero risolvere (vedi tra gli approfondimenti “Manifesto” e “Autopsia dell’Essere Umano” del Deviance Project).

– CONCLUSIONI –

Per concludere possiamo affermare serenamente che l’essere umano non è buono e non è cattivo: come tutti gli altri animali nasce con le sue caratteristiche di specie e si adatta a seconda dell’ambiente e delle pressioni socio-culturali in cui vive.

Come affermano C. Ryan e C. Yethà in “In principio era il sesso”: “Chiedersi se la nostra specie sia naturalmente pacifica o bellicosa, generosa o possessiva, libertina o gelosa, è come chiedersi se l’acqua sia naturalmente un solido, un liquido, o un gas. L’unica risposta sensata a una domanda come questa è: dipende.”

Paradossalmente fa molta paura comprendere che l’essere umano sia fondamentalmente pacifico, tendente alla condivisione e che i problemi che si sono incontrati negli ultimi diecimila anni derivino prevalentemente dal modo in cui l’essere umano vive, non da quello che è. Fa paura perché ci si rende conto di come il male nel mondo si possa fermare, subito, se lo si volesse. Fa paura perché non esisterebbe più alcuna scusa a cui aggrapparsi e questo ci farebbe piombare addosso una responsabilità enorme.

Sarebbe auspicabile rendersi conto che è a convenienza di tutti gli individui creare un ambiente che assecondi la nostra naturale attitudine alla collaborazione, non un ambiente competitivo che stimola pericolosamente la nostra “potenziale” aggressività.

Importanti precisazioni

In questo testo abbiamo parlato di elementi emersi da contesti e condotte che non supportiamo e che contestiamo apertamente, nello specifico l’utilizzo di animali come cavie da laboratorio. Noi aborriamo tale pratica sia per motivi etici che pratici, ma siamo anche convinti che ignorare le evidenze scientifiche emerse, in virtù di questa nostra posizione, renderebbe completamente vana la sofferenza degli animali coinvolti. È necessario fare anche un discorso generale sull’approccio scientifico. Crediamo che l’attitudine della scienza a frammentare la realtà in settori rischi spesso di far perdere di vista il quadro generale, limitandosi a fornire dei dati parziali che scambiamo con la verità. Per questo riteniamo che le ricerche scientifiche vadano sempre corroborate da ragionamenti logici e da evidenze di altro tipo.

– APPROFONDIMENTI –

LINK

- Survival international sul mito del cattivo selvaggio

https://www.survival.it/articoli/3290-cattivo-selvaggio - Manifesto Deviance Project

https://www.devianceproject.com/DevianceProject/manifesto-esteso/ - Autopsia dell’essere umano

https://www.devianceproject.com/DevianceProject/wp-content/uploads/simple-file-list/Autopsia_dell_essere_umano.pdf - “La guerra non fa parte della natura umana” di Brian Ferguson

https://www.devianceproject.com/DevianceProject/2019/01/12/la-guerra-non-e-parte-della-natura-umana/ - Empatia tra gli scimpanzé

http://www.bbc.com/earth/story/20181101-how-chimpanzees-reveal-the-roots-of-human-behaviour - L’interazione sociale e i cervelli sincronizzati

http://www.lescienze.it/mente-e-cervello/2019/04/20/news/hyperscan_cervelli_sincronizzati_interazione_persone-4377665/

LIBRI

- “Il bonobo e l’ateo” di Frans de Waal.

- “In principio era il sesso” di Christopher Ryan e Cacilda Jethá.

- “Il buon selvaggio – educare alla non-aggressività” a cura di Ashley Montagu.

- “Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall’interno” di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia.

- “Discorso sull’origine della diseguaglianza” di J.J.Rousseau.

- “Stati assassini. La violenza omicida dei governi” di Rudolph J. Rummel.

Immagine di copertina realizzata dal Deviance Project.

Leave us a comment